requestId:68b331824193a8.82861854.

今年3月,中共中央辦公廳印發工作方案并發出通知,在全黨大興調查研究,作為在全黨開展的學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的重要內容,推動展場設計全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

調查研究,是我們黨的傳家寶,是一代代中國共產黨人從勝利走向勝利的謀事之基、成事之道。

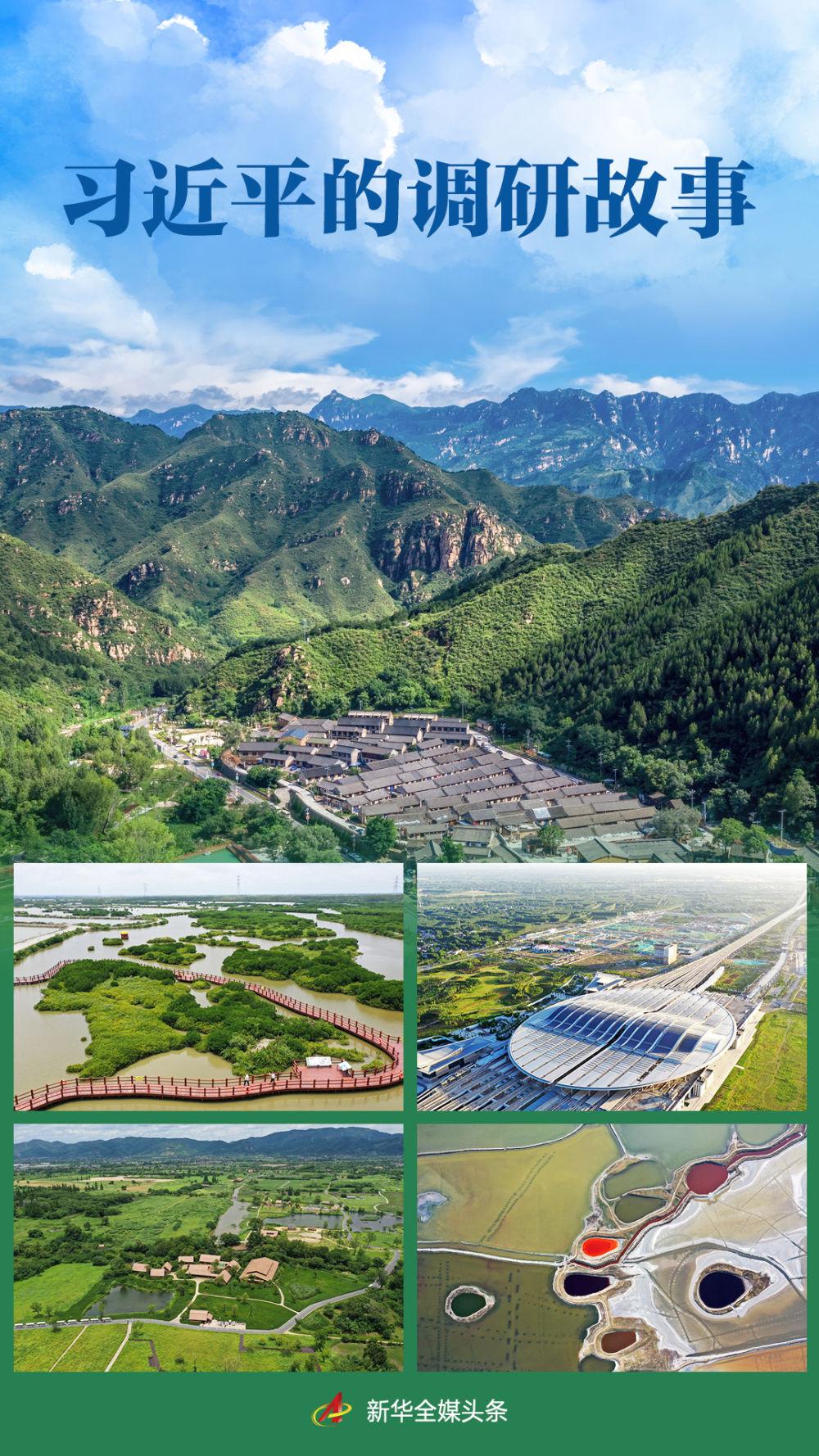

滹沱河畔,太行深處,南海之濱,雪域高原……從農村大隊黨支部書記到黨中央總書記,習近平同志一路走來,始終不忘百年大黨的優良傳統,足跡遍布大江南北,身影常在人民之中,為全黨大興調查研究作出光輝榜樣。

創造偉業的法寶——“調查研究是謀事之基、成事之道。沒有調查,就沒有發言權,更沒有決策權”

2023年5月,草木蔓發,萬物蓬勃,習近平總書記第三次踏上雄安這片熱土。

第一次來雄安,是2017年2月初春時節,總書記深入核心地塊,展開圖紙,實地調研新城的規劃。

第二次,2019年1月,辭舊迎新之際,雄安正值以規劃為中心向以建設為中心轉變的階段,總書記來到一個個熱火朝天的建設現場,鼓勵建設者們“高質量高標準推動雄安新區規劃建設”。

這是雄安站(6月2日攝,無人機照片)。雄安站位于雄安新區昝崗片區,是雄安新區開工建設的第一個重大基礎設施項目,具有標志性意義。新華社記者 朱旭東 攝

這一次,總書記先后深入雄安站、容東片區南文營社區、雄安城際站及國貿中心項目建設現場等地調研,明確雄安新區“已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解并重階段”。

從戰略謀劃,到編制規劃,再到推進建設,6年多里,每逢雄安建設重要節點,習近平總書記總會深入新區實地調研,同大家共商千年大計,親自推動一座高水平現代化城市拔節生長。

通過調查研究掌握實情、抓住癥結、解決問題,是習近平總書記一貫的工作方式。這種方式源于我們黨的優良傳統和作風。

可以說,重視調查研究,是我們黨在各個歷史時期做好領導工作的重要傳家寶。

20多年前,習近平同志到浙江工作不久,有人請他談談“施政綱領”。他笑著說,我剛剛來,還沒有發言權。到時候,我是要說的。

都說“新官上任三把火”,這位“新官”為什么不著急“點火”?《干在實處 走在前列》一書記錄著習近平同志主政浙江期間的思考和實踐,他在書中道明原委:

“‘只有那些主觀地、片面地和表面地看問題的人,跑到一個地方,不問環境的情況,不看事情的全體(事情的歷史和全部現狀),也不觸到事情的本質(事情的性質及此一事情和其他事情的內部聯系),就自以為是地發號施令起來,這樣的人是沒有不跌交子的舞臺背板。’我牢記毛澤東同志的至理名言”。

毛澤東同志開創了我們黨重視調查研究之先風,他通過深入調研撰寫的《湖南農民運動考察報告》《尋烏調查》等,對習近平同志產生深遠影響。

2011年面對中央黨校學員,習近平同經典大圖志提到,毛澤東同志1930年在尋烏縣調查時直接同各界群眾開調查會以掌握大量第一手材料,表示“這種深入、唯實的作風值得我們學習”;2020年9月,在湖南考察時,總書記提到《湖南農民運動考察報告》,要求各級干部要密切聯系群眾;2022年3月,面對廣大中青年干部,總書記談及記者會毛澤東同志1941年8月主持起草的《中共中央關于調查研究記者會的決定》,強調“這些要求和方法,至今仍然具有重要啟示意義”。

“沒有調查,沒有發言權”“凡是沒有辦法的時候,就去調查研究”……毛澤東等老一輩革命家關于調查研究的高度重視和深入實踐,影響了一代又一代中國共產黨人。

2021年9月,在陜西榆林考察的習近平總書記走進綏德縣的郝家橋村。

郝家橋村是中包裝設計共綏德地委在1943年春,經過1個多月調查研究,挖掘、樹立的一個模范村。78年過去,模范村再獲一份“楷模”稱號:“全國脫貧攻堅楷模”。

總結先進經驗,習近平總書記一語中的:“調查研究。通過下實實在在的功夫,掌握第一手資料”。

作風、精神穿越時空,歷久彌新。

2013年7月21日上午,習近平總書記來到武漢新港陽邏集裝箱港區考參展察調研。

“互動裝置華航漢亞2號”貨輪停靠奇藝果影像在武漢新港陽邏集裝箱碼頭進行裝箱作業(2020年5月9日攝,無人機照片)。新華社發(趙軍 攝)

冒著瓢潑大雨,總書記卷起褲腿,打著雨傘,蹚著積水邊走邊看邊問:“內地港口是不是發展潛力很大,到東南沿海的集裝箱多嗎?”“如何解決投資資金問題的?”……

兩天后,習近平總書記在武漢召開的部分省市負責人座談會上強調:“調查研究是謀事之基、成事之道。沒有調查,就沒有發言權,更沒有決策權。研究、思考、確定全面深化改革的思路和重大舉措,刻舟求劍不行,閉門造車不行,異想天開更不行,必須進行全面深入的調查研究。”

回望走過的路,能夠看得更加清楚,習近平總書記治國理政善用調查研究,這是他在長期工作實踐中培養起來的工作方法和優秀品格。

陜北的知青歲月,習近平同農民同吃同住同勞動,體味了最苦、最難的農村生活;在正定,習近平同志跑遍了所有村;在寧德,到任3個月就走遍了9個縣,后來又跑遍了絕大部分鄉鎮;到任浙江后,用一年多時間跑遍了全省90個縣市區;在上海,7個月就跑遍了全市19個區縣……

“當縣委書記一定要跑遍所有的村,當地(市)委書記一定要跑遍所有的鄉鎮,當省委書記一定要跑遍所有的縣市區。”在地方工作時,靠著一個“跑遍”,讓習近平同志掌握了基層、讀懂了中國。

“了解中國是要花一番功夫的,只看一兩個地方是不夠的。”到中央工作后,基層考察調研更是占據了習近平總書記繁忙日程表的重要部分。

從東北林海到邊遠山鄉,從城鎮社區到邊卡哨所,總書記不避寒暑、不辭辛勞,深入基層、深入群眾,聽真話、察真情,密切聯系群眾,深入調查研究。

言傳身教,繼往開來。

“吾人為新南開所抱之志愿,不外‘知中國’‘服務中國’二語。”

2019年舞臺背板1月,在天津考察時,習近平總書記來到南開大學。在校史館,習近平總書記輕聲念誦這段話,細細揣摩:“說得好!”

每一次深入調研就是一次躬行求知。唯有將調查研究這一共產黨人的優良傳統接續傳承、發揚光大,才能“知中國”更深,“服務中國”更好。

講求方法的藝術——“一定要保持求真務實的作風,努力在求深、求實、求細、求準、求效上下工夫”

2023年5月16日下午,在赴陜西西安主持中國-中亞峰會途中,習近平總書記乘坐的專列停在了山西運城。

山西運城鹽湖一角(2021年6月1日攝,無人機照片)。新華社記者 詹彥 攝

考察運城博物館和運城鹽湖,了解文物保護工作和黃河流域生態……中途停車,多走一走,多看一看,總書記在忙碌的行程中“擠”出時間開展調查研究。

在習近平總書記心中,調查研究始終是做好各項工作的基礎。

一位長期在浙江工作的記者保存著一份珍貴的日程表,這是2002年10月12日至2003年2月27日,習近平同志每天的工作行程。履新浙江省委書記后的兩個多月里,習近平同志到市、縣(市、區)和省直部門調研的時間超過工作時間的一半,還經常利用周末到各地各部門調研。

《之江新語》開篇之作便是習近平同志在浙江撰寫的《調研工作務求“深、實、細、準、效”》。文章指出,全省“各級領導干部在調研工作中,一定要保持求真務實的作風,努力在求深、求實、求細、求準、求效上下工夫”。

深、實、細、準、效——這是習近平同志為大家調研工作立下的“規矩”,也是他多年調查研究的經驗總結。

“到大型公仔街上去!”

1984年10月,伴隨著縣委書活動佈置記習近平的提議,河北正定縣歷史上第一次問卷調查正式啟動。縣委書記習近平,親自站在縣城街頭向百姓發放調查表。

“民意調查表”,有人念出了聲,知道是咋回事后,主動湊到書記面前來拉話。不一會兒,圍上來的人越來越多。習近平同志請大家坐下聊,當場征詢意見,解答問題。

從設計問題到把桌子擺上街頭、發放調查表,習近平同志親力親為、帶著縣委工作人員一起做。

問需于民、問計于民。30多年后,“民意調查展覽策劃表”從街頭發到了網上。

2022年4月15日至5月16日,黨的二十大相關工作網絡征求意見活動開展。這是我們黨歷史上第一次將黨的全國代平面設計表大會相關工作面向全黨全社會公開征求意見。活動開展前后,習近平總書記都作出重要指示批示,強調這是“全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式,也是全過程人民民主的生動體現”。

在習近平總書記心中,調查研究是“一項講求方法的藝術”。

“走,我們去跟誰聊聊。”

時隔3場地佈置0多年,曾在正定縣委工作的李亞平依然清楚地記得習書記常說的這句話。“他能接觸三教九流的能人,這也是他深入社會進行調查的一種方式。”李亞平說。

在基層教育一線工作了30年,湖南省常寧市塔山瑤族鄉中心小學副校長盤玖仁沒有想到,有一天能當面向習近平總書記匯報工作,提出“十四五”規劃編制的意見和建議。

在湖南省常寧市塔山瑤族鄉中心小學,盤玖仁和學生們在一起(2021年11月25日攝)。新華社發(尹明 攝)

2020年9月17日,習近平總書記在湖南長沙主持召開基層代表座談會。

“首先是教師數量不足,存在結構性缺編;其次是條件艱苦,好的老師留不住……”盤玖仁坦言偏遠民族地區基礎教育中存在的短板。

“你反映的問題很實際。”總書記回應道。

村支書、鄉村教師、扶貧干部、農民工、種糧大戶、貨車司機、快遞小哥、餐館店主、法律工作者……30名基層代表齊聚一堂,10名代表先后發言。兩個多小時的座談會上,習近平總書記同每一位發言代表都進行了交流。

為了起草好“十四五”規劃建議,從2020年7月到9月,像這樣的座談會,習近平總書記主持召開了7場。

在田間小路、在菁菁校園、在港口碼頭、在科技攻關一線……習近平總書記利用各種場合同基層群眾深入交流,聽取意見,了解實情。

不僅同干部群眾面對面交流,通過來信、材料、書籍了解情況、推動工作,也是習近平總書記開展調查研究的重要方法。

2016年記者會6月,我國考古文博界老專家宿白、謝辰生、黃景略和張忠培聯合致信習近平總書記,言辭懇切:“我AR擴增實境們有把握地認為,良渚遺址是中華五千年文明當之無愧的見證。”他們表示,良渚遺址盡早申遺,可以在國際舞臺“為中華五千年文明樹立一處標志”。

這封信,很快有了回音。

2016年7月,習近平總書記作出重要指示:“申報項目要有利于突出中華文明歷史文化價值,有利于體現中華民族精神追求,有利于向世人展示全面真實的古代中國和現代中國。”良渚申遺從此進入快車道,“三個有利于”成為中國申遺工作的重要遵循。

這是在浙江省杭州市余杭區拍攝的良渚古城遺址公園(2022年7月6日攝,無人機照片)。新華社記者 黃宗治 攝

在河北,熬夜看公社經濟社會發展人形立牌年報;在福建,下鄉調研時特意找來縣志、府志挑燈夜讀;在浙江,仔細閱讀每一份辦公廳機關干部的基層調研報告,掌握“原汁原味”的基層情況;履新上海不久,就讓市委辦公廳找相關部門給VR虛擬實境他提供一套上海地方志……

習近平同志說:“調查研究就是要了解一個地方的情況,掌握一個地方的特點,這樣才能有效地指導工作。”

重慶市石柱縣中益鄉華溪村地處武陵山集中連片特困地區。這里山路蜿蜒、坡急溝深,是總書記常常念及的“貧中之貧、困中之困”,是脫貧攻堅決戰階段“難啃的硬骨頭”。

這是重慶市石柱縣中益鄉華溪村景觀(2022年4月14日攝,無人機照片)。目前中益鄉擁有中藥材、特色蔬果等支柱產業。新華社記者 唐奕 攝

坐飛機、乘火車、轉汽車……2019年4月,習近平總書記換乘3種交通工具,長途跋涉,來到這個大山深處的小村莊。

用一天時間,從北京到山村,一路奔波,一竿子插到底,為的就是“解剖”華溪村這只“麻雀”,解決“兩不愁三保障”突出問題。

“解剖麻雀,把問題想深、想細、想透,有什么問題就解決什么問題,是誰的問題就由誰來解策展決。”總書記多次強調。

既要解剖典型,又要把握全局。

燕山腳下、渤海之濱、太行之畔,跨越三省市,調研謀劃京津冀協同發展重大戰略;上游、中游、下游,走遍沿黃9省區,為了大河歲歲安瀾;黑龍江、吉林、遼啟動儀式寧,整體調研東三省,擘畫新時代東北全面振興圖景;自贛州至南昌,深入江西的企業、鄉村,將推動中部地區崛起的重大課題列入考察日程……

習近平總書記聚焦國家重大戰略,精心選擇考察調研的路線,使調查研究更加系統,決策部署更為科學。

2021年5月,中原大地正值初夏。

正在河南南陽考察的習近平總書記,途中臨時下車,走進麥田,仔細察看莊稼長勢。看到豐收在望,總書記十分高興:“夏糧豐收了,全年經濟就托底了。”

河南省南陽市唐河縣湖陽鎮周安村村民在收獲小麥(2022年5月22日攝)。新華社記者 張浩然 攝

4個月后,黃土高原秋風習習。

陜西米脂縣銀州街道高西溝村,山下農田豐收在望。來這里調研的習近平總書記又一次臨時叫停了車。

“莊稼能不能澆上水”“地里有沒有套種豆子”“家里幾口人出去打工”……總書記同鄉親們拉起話來。

臨時停車,開展機動式調研,為的是多了解一些“時時放心不下”的情況。

重視調研、善于調研、深入調研,習近平總書記展場設計以“調研開路”,發現問題、認識國情、尋求規律,為全黨上了生動的調研方法課。

解決問題的鑰匙——“關鍵要看調查研究的實效,看調研成果的運用,看能不能把問題解決好”

黨的十八大提出,到2020年實現全面建成啟動儀式小康社會。

大會閉幕不久,冒著零下十幾攝氏度的嚴寒,習近平總書記的身影出現在太行山深處河北阜平。

這次調研是習近平總書記親自提出的。全面建成小康社會,最艱巨最繁重的任務在農村、特別是在貧困地區。這次來,“目的只有一個,就是看真貧、扶真貧、真扶貧”。

目的地選在距京300多公里、年人均純收入不到1000元的特困村;村民家里保持原樣,沒有添置哪怕一個新板凳;總書記頂風踏雪訪貧問苦,盤腿上炕同村民共話家常……正如總書記所強調的,“不管路多遠、條件多艱苦,都要服從于此行的目的”。

摸清貧困底數,扶貧才能心里有數。

通過這次調研,奇藝果影像習近平總書記為阜平找到了產業發展的“金鑰匙”,也向全黨全國發出脫貧攻堅動員令,拉開了實現近1億人脫貧奇跡的大幕。

河北省阜平縣駱駝灣村景色(2021年7月23日攝,無人機照片)。新華社記者 朱旭東 攝

把脈問診察實情,開出良方辦實事。

在八閩大地開幕活動以調研明方向——面對當地林改試點中的問題和爭議,時任省長的習近平親自到點上考察,詳細了解百姓意見建議, TC:08designfollow